公開日:

せっかく補聴器を使い始めたのに、「補聴器が外れてしまう」「うるさくて、耳が痛い」「言葉がうまく聞き取れない」などの悩みを感じていませんか?

補聴器が合わないのにそのままにしておくと、聞こえの改善どころか、逆にストレスになってしまうこともあります。

そのため、補聴器が合わないと感じたときは、放置をせずにしっかりと対処をすることが大切です。

今回は、補聴器が合わないと感じる主な理由や、具体的な対処法、補聴器専門店で実際に行っている測定方法について詳しく解説します。

補聴器は「調整」や「相談」を重ねることで、あなたにとって本当に使いやすいものに近づいていきます。快適な聞こえを手に入れるためにも、ぜひ最後まで読んでみてください。

補聴器が合わないときの理由と対処法

補聴器が「合わない」と言っても、その問題は人によってさまざまです。

- 補聴器が外れてしまう

- 音がうるさくて不快に感じる

- 言葉がはっきり聞き取れない

といったように、抱える問題によって理由も対処法も異なります。

ここでは、補聴器が合わないと感じる代表的な3つのパターンに分けて、それぞれの理由と対処法をわかりやすく解説していきます。

理由①:補聴器が外れてしまうから合わない

補聴器が合わないと感じる理由の1つとして、「補聴器が外れてしまう」ということが挙げられます。

これは補聴器の形状やサイズが自分の耳の形や大きさに合っておらず、動いたときにずれたり落ちたりしやすくなっているためです。

【補聴器が耳に合わないで外れてしまうときの対処法】

補聴器が耳から外れてしまう場合は、まず補聴器専門店で正しく装用できているかを確認してもらうことが大切です。

意外にも、ほんの少しの角度や挿入の深さの違いで外れやすさが変わることがあるため、専門家から正しいつけ方のアドバイスを受けるだけでも改善する場合があります。

それでも外れやすさが解消されない場合は、耳栓のサイズや形状が合っていない可能性があるため、耳の形に合わせて調整や作り直しを相談してみましょう。

補聴器にはさまざまな形状や装着方法があるため、自分の耳に合ったものを選ぶことで、日常のストレスを大きく軽減することができます。

理由②:声や音がうるさくて不快に感じるから合わない

補聴器を装用すると声や音がうるさく感じてしまい、思わず外してしまうという方は少なくありません。

これは、補聴器の音量や音質の設定が自分の聴力や生活環境に合っていないからです。

【声や音がうるさいと感じるときの対処法】

このような場合は、まず補聴器専門店で補聴器を装用した状態で、実際にどの程度の音が聞こえているのかを測定してもらうことが重要です。

装用閾値測定や音場語音明瞭度測定などの検査を通して、補聴器の設定が自分に合っているかを客観的に確認することができます。

測定結果に基づいて補聴器の音量や音質を調整すれば、不快感が軽減される可能性があります。

また、うるささに慣れない理由の一つとして、装用時間の短さも挙げられます。

補聴器は「慣れ」が非常に重要なため、最初は違和感があっても、1日6〜10時間ほど着ける習慣を続けることで、次第に自然に感じられるようになります。

まずは補聴器を継続的に装用をして、それでもうるさいと感じる時には補聴器専門店で測定をしなおしましょう。

理由③:言葉がはっきり聞き取れないから合わない

補聴器を装用していても、言葉がはっきり聞き取れないと感じることがあります。

これは、補聴器の調整が自分の聴力に合っておらず、言葉の細かな音がうまく届いていないことが原因です。

【言葉がはっきり聞き取れないときの対処法】

補聴器を使っていても言葉がうまく聞き取れないと感じる場合は、まず補聴器専門店で「語音弁別能測定」を行いましょう。

語音弁別能測定を行うことで、自分がどの程度言葉を聞き分けられているのか、現在の聞き取り能力を正確に把握することができます。

さらに、今使っている補聴器でその能力をしっかり発揮できているかを確認するために、「音場語音明瞭度測定」も合わせて行うとよいでしょう。

これらの測定によって、補聴器が聞き取りに十分な効果を発揮していない場合は、設定の調整が必要になります。

測定結果が良好であれば、補聴器そのものではなく、聞き取り方に工夫を加えることが有効です。

たとえば、会話相手に近づいたり、周囲の雑音が少ない場所に移動したりするだけでも、言葉が聞き取りやすくなることがあります。

補聴器だけに頼るのではなく、環境やコミュニケーションの工夫も、快適な聞こえのために欠かせないポイントです。

自分に合った補聴器を選ぶなら補聴器専門店での測定がおすすめ!

自分に本当に合った補聴器を選ぶなら、補聴器専門店での測定がおすすめです。

補聴器が自分に合っているかを判断するには、単なる聴力測定だけでなく、「装用閾値測定」や「音場語音明瞭度測定」など、より専門的で多角的な測定が必要になります。

こうした測定を行うには、専用の設備と知識が必要ですが、眼鏡店や一般的な補聴器販売店では対応できないことが多く、正確な調整や評価が難しいのが現実です。

そのため、設備が整い、専門知識を持ったスタッフがいる補聴器専門店での測定が自分にぴったりの補聴器選びには欠かせません。

ここからは補聴器専門で実際に行う専門的な測定方法について解説をします。

下の表には、日常生活でよく耳にする音の大きさ(dB)がまとめられています。

一般的に、40〜50デシベルくらいの音(たとえば普通の会話やテレビの音など)が聞こえづらいと感じるようになったら、補聴器の装用を検討するタイミングです。

| 音の種類 | 音の大きさ |

|---|---|

| ささやき声 | 約30dB |

| 人の話し声(日常) | 約50~61dB |

| 掃除機 | 約60~76dB |

| 人の話し声(大声) | 約88~99dB |

| 犬の鳴き声 | 約90~100dB |

【参考:生活騒音|環境局】

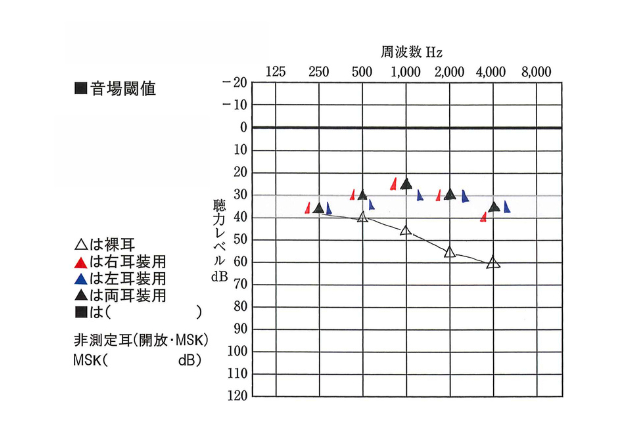

装用閾値測定について

装用閾値測定とは、「どのくらいの音がどの程度聞こえているのか」を補聴器の装着前後で比較し、補聴器の効果を確認するための検査です。

主に聴力レベル(dB)と音の高さ(Hz)をもとに評価されます。

【グラフの見方】

- 縦軸:どれくらい聞こえているか(上に行くほど小さい音が聞こえている)

- 横軸:音の高さ(右に行くほど高い音)

装用閾値測定のグラフの縦軸は「どれくらい小さな音まで聞こえているか」を示しており、上に行くほど小さな音が聞き取れていることを意味します。

横軸は音の高さを表していて、右に行くほど高い音になります。

【装用閾値測定の評価の目安】

補聴器を着けた時の聴力と着けていないときの聴力の差を「ファンクショナルゲイン」といいデシベル(db)で表します。

初期段階の装用閾値測定の評価の目安としては、補聴器をつけていないときの聴力レベルの半分(ハーフゲイン)くらいまで改善されていれば良いとされています。

たとえば、1000Hz(人の声が多く含まれる周波数)で、補聴器なしのときの聴力が70dBだったとします。この場合、補聴器をつけたあとの聞こえが35dB程度まで改善されていれば、初期段階の効果としては十分と考えられます。

【補聴器の装用は日常会話で声が聞こえにくいと感じたら】

補聴器の装用は、日常会話で声が聞こえにくいと感じたときに検討をしましょう。

下記の記事では、「音や言葉が聞き取りにくくなる原因」について詳しく解説するとともに、補聴器による具体的な対処法もご紹介しています。

補聴器を装用しないことで生じるリスクについても触れていますので、「聞こえ」に少しでも不安を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。

▶音や言葉が聞き取れない原因について解説!補聴器による対処法も紹介

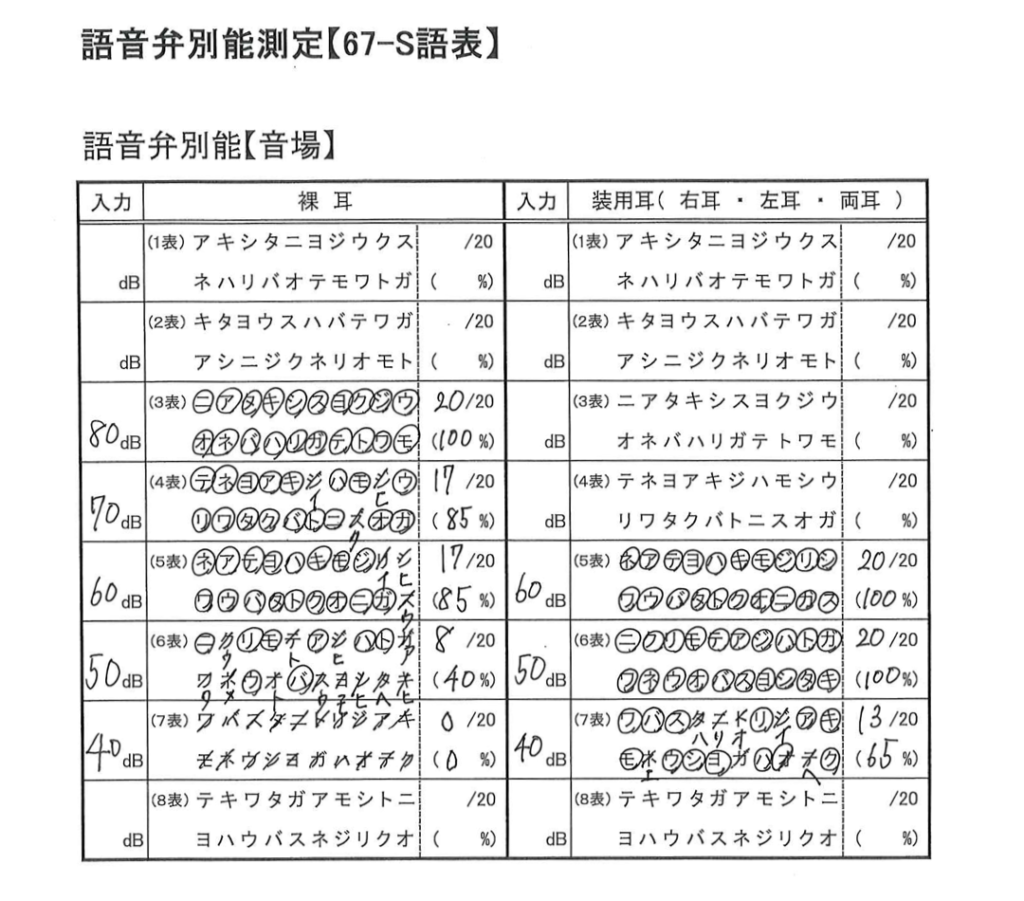

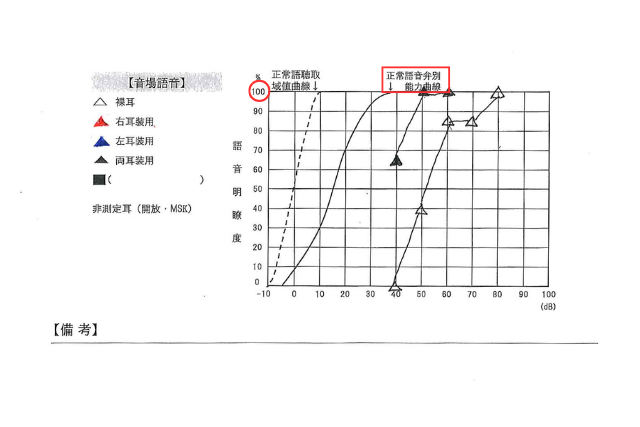

語音弁別能測定・音場語音明瞭度測定について

語音弁別能測定と音場語音明瞭度測定は、どれだけ正確に言葉を聞き分けられるか(語音明瞭度)を調べる検査です。

特に、もっともよく聞き取れた音量での正答率(最高語音明瞭度)を評価します。

環境騒音がある場合とない場合の両方について測定を行い、実際の聞こえ方を客観的に把握します。

【語音弁別能測定の表の見方】

- 表の左側:補聴器をつけていないとき

- 表の右側:補聴器をつけているとき

- 「入力」の項目:音の大きさを表す

- 聞こえた言葉には丸をつけていき、20のうちいくつ聞こえたかで%を算出

この表は、補聴器をつけていない場合(左)と、補聴器をつけている場合(右)の聞こえ方を比較したものです。

入力は音の大きさ(音量)を示しており、各音量でどれだけ言葉が聞き取れたかを測定しています。聞こえた言葉には丸をつけ、全20語のうちいくつ聞き取れたかをもとに、理解度をパーセンテージで表しています。

この表では、補聴器をつけていないときは80dBで100%の聞き取りができていますが、補聴器を装用した場合は、より小さな音(50dB)でも100%の聞き取りが可能になっており、補聴器の効果がよくわかる結果です。

【語音弁別能測定の評価の目安】

一般的に、健聴者は、40dBの音量で語音を100%正確に聞き取ることができます(グラフ左側の曲線がこれを示しています)。

しかし、もともとの語音明瞭度(言葉を識別する能力)が低い場合、補聴器を装用しても100%の聞き取りには至らないことがあります。

つまり、補聴器は声や音を聞き取りやすくする補助にはなりますが、元の聴力状態によっては聞き取りには限界があるのです。

【音場語音明瞭度測定のグラフの見方】

- 縦軸:どのくらい明瞭に聞こえているか(上に行くほどよく聞き取れている)

- 横軸:音の大きさ(左に行くほど小さい声がよく聞こえている)

このグラフでは、縦軸が「どれくらい明瞭に言葉が聞き取れているか」を示しており、上に行くほど聞き取りの精度が高いことを表しています。

横軸は「音の大きさ」を示しており、左に行くほど小さな音でもよく聞こえていることを意味します。

つまり、グラフの左上に近いほど、「小さな声でもはっきり聞き取れている」状態を表しています。

【音場語音明瞭度測定の評価の目安】

評価においては、比較的小さな声から、普通の声70〜80dB程度の大きな声までしっかりと聞こえていることが理想的です。

また、音が大きくなって(グラフの右側に進んでも)極端に明瞭度が低下しないことが望ましいとされます。

補聴器を装用した際の「最も明瞭に聞き取れた時のスコア(最高明瞭度)」が、補聴器をつけていない時の最高明瞭度よりも15%以上低くなっている場合は、補聴器がうまく合っていない可能性があります。

補聴器が合わないと思ったら補聴器専門店へ

補聴器が合わないと感じたときは、迷わず補聴器専門店に相談することをおすすめします。

補聴器は購入して終わりではなく、その後も何度か通って調整を重ねながら、自分にぴったり合うように仕上げていくものです。

だからこそ、通いやすい場所にある、信頼できる補聴器専門店で購入することがとても大切です。

補聴器がうまく合わない理由はさまざまですが、それを的確に見極め、適切な調整ができるかどうかは、店舗の設備とスタッフの技術にかかっています。

愛知県・岐阜県補聴器センターでは、装用閾値測定や音場語音明瞭度測定など、必要な測定をしっかりと行い、その結果をもとに最適な調整を行っています。

「なんだか補聴器が合わないな」と感じたときこそ、ぜひ一度、当センターにご相談ください。あなたに本当に合った補聴器選びを、専門スタッフが全力でサポートいたします。

補聴器が合わないときの理由や対処法|まとめ

今回は補聴器が合わないときの理由や対処法について解説をしました。

補聴器は、精密な測定と調整、フィッティングがあってこそ、本来の効果を発揮します。

装用閾値測定や音場語音明瞭度測定といった専門的な測定は、高度な技術と経験が求められますので、信頼できる補聴器専門店での対応が重要です。

愛知県・岐阜県補聴器センターでは、経験豊富なスタッフが測定の結果をもとに補聴器の選定のサポートや、最適な調整を行っています。ぜひお気軽にご相談ください。