公開日:

「最近聞き返しが増えて困っている」

「騒がしい所にいくとハッキリ聞こえない」

「安価な補聴器を使用しているが、思うように聞こえない」

そんな悩みを解決してくれるのが、最新の補聴器です。

最新の補聴器には様々な性能がついており、聞こえの不便の解消をサポートしてくれます。

今回は、最新の補聴器にどのような機能が搭載されているのか、従来のものと比べてどのように性能が上がっていったのかについてご紹介します。

補聴器の購入を検討されている方はもちろん、「そもそも補聴器ってどんな機能があるの?」と気になっているという方も、ぜひご一読ください。

一人ひとりの聴力に補聴器の音を合わせる機能

一口に聞こえ辛いといっても、その聞こえ方は人によってさまざまです。

その一人ひとりの聞こえに補聴器の音を合わせる作業を「調整」といい、この調整作業に関わってくる重要な機能として「利得調整機能」「最大出力制限機能」の2つがあります。

ここでは、補聴器の「利得調整機能」と「最大出力制限機能」について解説します。

利得調整機能

補聴器を一人ひとりの聞こえに合わせるために、先ずは聴力測定を行います。

利得調整機能とは、聴力測定の結果に合わせて、補聴器の音量を調整し聞こえにくい音域を補完する機能です。

視力で例えると0.3の視力を眼鏡で1.0に補完するといったイメージです。

補聴器で出力が可能な音域は一般的に200~10,000Hzとなっており、数字が小さいと低音・大きいと高音を意味します。

補聴器の聴力測定では、250~8,000Hzの音域を測定します。

聴力の状態は人によってさまざまで、たとえば250〜500Hzの低音が聞き取りにくい方もいれば、2,000〜8,000Hzの高音が聞こえづらい方もいます。

そのため補聴器では、聞き取りにくい周波数帯を重点的に補う調整を行います。

低音が聞き取りにくい方には低音を、高音が苦手な方には高音を強調することで、一人ひとりに合った音に近づけていきます。

ここで重要なのは調整の“精度”です。

たとえば250〜1,000Hzの音をひとまとめでしか調整できないのか、それとも250・500・750・1,000Hzのように細かく分けて調整できるのかによって、聞こえの自然さに差が出ます。

より高性能な補聴器ほど細やかな音域調整が可能になるため、ご自身の聴力にしっかり合わせたい方には、精度の高いタイプの補聴器を選ぶことをおすすめします。

最大出力制限機能

あまり知られてはいませんが、難聴の種類によっては「小さい音は聞こえ辛いのに、大きな音は過敏にうるさく感じる」といった症状が現れることがあります。

これは、難聴が長期間続くことで音に対する耐性が低下し、音の大きさを適切に感じ取れなくなることが原因の一つと考えられています。

こうした症状のある方が補聴器を使うと、これまで小さくしか聞こえていなかった音が急に大きく聞こえ、特定の音に対して過敏に反応してしまうことがあります。

その結果、「うるさくて補聴器をつけていられない」と感じてしまうケースも少なくありません。

このような場合に活躍するのが「最大出力制限機能」です。

この機能は、補聴器が出す音のうち、特に大きくなりすぎる音を制御し、使用者が不快に感じないように音量を抑える役割を果たします。

もう一つ、最大出力制限機能が補聴器にとって重要な機能であることに大切な理由があります。

それは聴覚を守る役割をしている事です。

実は、音の大きさは慣れてしまうと、それが聴覚を損傷するほど大きな音であっても自分では気づかないことがあります。

このようなリスクを防ぐためにも、音が大きくなり過ぎる事を防ぐ役割を果たす最大出力制限機能は非常に重要です。

この機能は、利得調整機能と同様に「どれだけ細かく制御できるか」という精度が快適性に大きく影響します。

精度が高いほど、その人にとって不快な音を抑えることができるため、より自然な聞こえに近づけることができます。

安心して補聴器を装着したいならば、調整の精度が高いモデルの検討をおすすめします。

雑音を抑える機能

補聴器を使用している方の中で

「雑音が気になって補聴器を外してしまう」

「時折ピーピー音がして煩わしい」

というご相談をいただくことがよくあります。

では、補聴器を着けている時に聞こえてくる「雑音」とは一体何なのでしょうか。

実はこの雑音は2種類の原因・特徴があります。

- ご自身が難聴になっていることで聞こえなくなっていた生活環境音が、補聴器をつけて聞こえるようになりそれを雑音と感じる

- 耳栓と耳の穴の隙間から漏れる音が共鳴して起こる「ピーピー」「ファンファン」いうハウリングを雑音と感じる

最新の補聴器には、気になる2種類の雑音を軽減するための機能が搭載されています。

それが「雑音抑制機能」と「ハウリング抑制機能」です。

ここでは、補聴器に搭載されている「雑音抑制機能」と「ハウリング抑制機能」についてご紹介します。

雑音抑制機能

補聴器には、取り込んだ音を「声」と「生活環境音」に分け、生活環境音だけを自動で小さくする機能があります。

これにより、人の声は聞き取りやすく、周囲の雑音は気になりにくくなります。

生活音の抑制力は補聴器の性能によって異なり、高性能なタイプほど強力に働きます。

雑音が気になる方や快適な聞こえを重視したい方には、高性能モデルの補聴器がおすすめです。

ハウリング抑制機能

耳の穴と耳栓のわずかな隙間から音が漏れると、補聴器がその音を拾って共鳴し、「ピーピー」や「ファンファン」といった異音が発生することがあります。

これがいわゆる「ハウリング」と呼ばれる現象です。

ハウリング抑制機能は、このような漏れた音をさまざまな方法で抑え、補聴器との共鳴を防ぐための機能です。

具体的な制御方法はメーカーによって異なりますが、一般的に高性能な補聴器ほどハウリング抑制の効果は高くなります。

ハウリングにお悩みの方は、補聴器の見直しや高性能タイプへの切り替えを検討してみるとよいでしょう。

騒がしい中でも会話を聞き易くする機能

補聴器を使用しても

「1対1の会話は大丈夫だが大勢だと聞き辛い」

「他の人の話し声が聞こえて相手の声が聞こえない」

という悩みを抱えている方がみえます。

これを解決するために付いている機能が「マイク指向性」です。

ここでは、補聴器のマイク指向性について解説します。

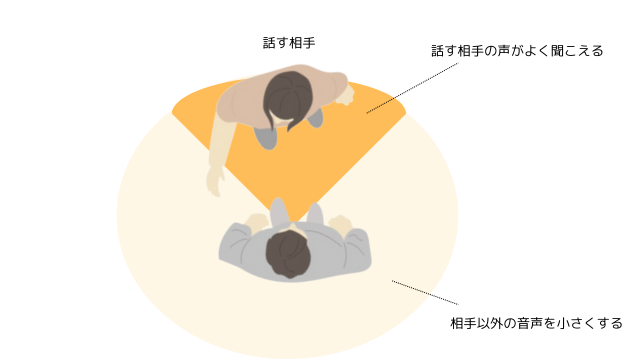

マイク指向性機能

まず「指向性」とは、音に対する感度が方向によって異なる性質のことを指します。

補聴器に搭載されている「マイク指向性」は、音がどの方向から入ってきたかを判断し、必要な音(たとえば正面からの会話)を優先的に拾う機能です。

これにより、聞きたい声を明確に捉えやすくなり、周囲の雑音に埋もれにくくなります。

このように、補聴器のマイク指向性機能は、聞きたい方向の声をそのままに、不要な雑音や他の声を抑えることで、音に方向づけを行います。

補聴器メーカーによって方向づけの仕組みは異なりますが、高性能なモデルほど、より正確に必要な声だけを抽出できます。

騒がしい場所や大人数での会話の中でも、しっかり聞き取りたいという方には、高性能なマイク指向性機能を備えた補聴器がおすすめです。

補聴器に搭載されている機能とは?|まとめ

今回は補聴器の機能の中でも代表的な機能を厳選してご紹介しました。

補聴器は1台50,000円~600,000円と価格に大きな幅はありますが、搭載されている多彩な機能によって、一人ひとりの聴こえに合わせた快適なサポートが可能です。

しかしながら、補聴器はさまざまな形状のモデルがあり、金額感も幅広いため、実際に自分にはどの補聴器があっているのかがわからないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

補聴器は、実際に使ってみると「こんなに聞こえに違いが出るものなんだ」と感激される方が多くいらっしゃいます。

まずは実際に、どんな補聴器があるのかを補聴器販売店でぜひご覧ください。

愛知県補聴器センター・岐阜県補聴器センターでは、新たに補聴器をご購入される方はもちろん、補聴器を買い換えたいとお考えの方もサポートいたします。

聞こえのお悩みは、ぜひ愛知県補聴器センター・岐阜県補聴器センターへご相談ください。